医院动态

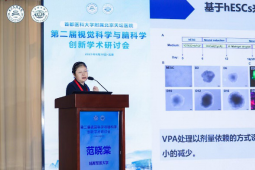

眼脑交叉,融创未来 第二届视觉科学与脑科学创新学术研讨会圆满收官

2025年8月30日,由首都医科大学附属北京天坛医院主办的“第二届视觉科学与脑科学创新学术研讨会” 在北京成功召开。本次会议以 “夯实基础,聚焦前沿,融创未来” 为主题,聚焦“眼-脑”交叉学科前沿进展,汇聚了国内视觉科学与神经科学领域的众多顶尖专家学者,呈现了一场高规格、深层次、多维度的学术盛宴。

大会由首都医科大学附属北京天坛医院眼科傅涛教授主持,北京天坛医院常务副院长王伊龙教授致欢迎辞,他充分肯定了本次会议的重要意义,强调了视觉科学与脑科学紧密联系、交叉融合的迫切性与广阔前景。

本次视觉科学与脑科学论坛汇聚了众多眼科与神经科学领域的顶尖专家,紧紧围绕“眼-脑”交叉领域的前沿研究、临床实践与跨学科融合展开了深度分享。从基础研究到临床实践,从视觉通路到脑功能与脑疾病,充分体现了多学科融合的创新力量。20余场高水平学术报告紧扣国际研究热点,涵盖突破性技术创新、科研临床转化、新型诊疗方法等前沿话题,为眼脑科学的未来发展指明方向。

王宁利教授(视频参会)强调科研源于临床细节,善于捕捉偶然现象并深入思考,是构建科研思路的重要基础。

吴文灿教授展示了团队开创性研发的核酸适体偶联药物,精准靶向治疗葡萄膜黑色素瘤,显著抑制肿瘤生长与转移,实现从临床需求到科研转化的闭环。完美诠释了“临床需求驱动科研,成果反哺临床”的闭环,是科研与临床结合的典范。

杨培增教授带来了《葡萄膜炎诊治及研究体会》,提出临床医生需注重“嘴上功夫、用心记录、细节入手、思维无误”四个关键环节,诊疗过程中始终贯穿四种核心思维:系统思维、辩证思维、整体与局部相结合的思维,以及唯美思维。数十年如一日的积累和研究得以建立国际领先临床数据库,形成中国标准与中国方案。

魏文斌教授通过具体的典型病例解析神经眼科中易混淆的眼底病变,列举了易误诊的几种疾病类型,强调鉴别诊断的重要性,体现了深厚的专业功底和清晰的临床思维,让大家对视神经疾病和眼底病变中存在的交叉临床表现有了更深刻的认识。

王雁教授聚焦光学原理与临床实践的联系,深入浅出地解析像差适应、屈光手术设计等,结合近视防控、屈光手术、视功能障碍矫正等具体场景,让抽象的光学概念变得可感知。提醒大家重视患者主观视觉质量。

魏世辉教授带来了团队的研究进展,揭示NMO-IgG通过Müller细胞-小胶质细胞轴介导视网膜损伤的新机制,NMO-IgG 能够作用于视网膜 Müller 细胞,激活小胶质细胞,并介导其分泌以 C1q 为代表的多种炎症因子,最终导致了RGC和视网膜的功能障碍。这个研究成果揭示了视神经脊髓炎新的视网膜损伤机制,同时为NMO治疗时应注意早期保护RGC提供了理论支持。

侯胜平教授介绍了在致盲性葡萄膜炎研究领域的科研工作,从遗传学、免疫学、细胞模型和临床转化多个角度,深入揭示了葡萄膜炎的发病机制,发现了小胶质细胞在葡萄膜炎中至关重要的作用,并构建iPSC-RPE模型筛选药物,推动遗传与免疫机制的临床转化。

范晓棠教授展示了脑类器官研究新进展,脑类器官在模拟人脑发育、药物筛选及神经毒性评估中的广泛应用和重要作用,有着动物模型无法比拟的优势。让我们看到了脑类器官研究在生物医学领域的巨大潜力。

赵性泉教授提出临床实践与科学研究相辅相成,临床问题具备多维度转化的潜力。并以房颤与认知障碍的关联为例,示范如何通过合理推测与假设,将临床问题转化为可操作的科研课题,实现从机制探索到诊疗策略的闭环研究。

王丽强教授揭示了眼部淋巴系统在角膜缘微环境稳态与损伤修复中的作用,揭示了角膜淋巴管Prox1基因下调致角膜损伤后新生淋巴管减少的机制,并提出眼-脑淋巴系统能够协同维持眼部与中枢微环境稳态,并在多种疾病中起到关键作用。

张伟教授(视频参会)从临床实际出发,系统阐述视觉传入/传出系统,重点讲解视觉传出系统障碍的临床表现,系核心解析 “一个半综合征”,通过典型病例生动展示诊断思路与治疗策略,将复杂机制讲解清晰,强调斜视医生需掌握神经眼科知识,这种学科交叉的视角,提醒我们应当打破专科界限,拓展临床思维。

卢玉峰教授团队为我们带来了题为“灵长类动物视网膜衰老的细胞和分子机制”的专题报告。报告展示了团队的最新研究成果,通过对人类和猕猴的视网膜进行基因组学分析,揭示人类与猕猴视网膜的表达差异,为猕猴基础研究转化提供数据支持。

傅涛教授带来了《中枢性与外周眼球运动异常的有趣鉴别》,分享了两个有趣的眼球运动异常和斜视病例,秉承严谨求实的精神,通过一步步抽丝剥茧的检查最终明确诊断,提醒大家要重视眼球运动异常的中枢与外周病变的不同类型,强调多维临床思维的重要性,每一步都是临床思维与多维评估的较量。

石璇教授系统介绍了双通道药物法瑞西单抗在糖尿病视网膜病变中抗血管渗漏、抗炎、减轻纤维化的多重疗效以及在消除PED和polyps方面的良好效果。

黄厚斌教授详细讲解了神经血管单元(NVU)的解剖和其在视网膜生理和病理中的重要临床作用,阐释了经典药物康柏西普多靶点保护机制,全面保护NVU,实现视功能、结构、经济、安全四维获益。

袁进教授为我们展示虚拟现实创建和体验虚拟三维场景的计算机视觉系统仿真,人工智能应用机器模仿人类大脑认知功能、学习和解决问题。虚拟现实在眼科可以应用于视觉康复、眼科手术培训、诊断和治疗支持、眼睛保健等方面。推出基于VR的视功能筛查与训练系统,实现无接触视力检测与智能调节训练,目前已实现转化。

吴震教授带来了题为《与眼相关颅底解剖及颅底脑干肿瘤表现与诊断》的讲座,讲解了脑眼一体化的解剖基础、神经外科视角下的眼脑解剖关联,分别列举了不同类型颅底病变对视觉的影响,倡导多学科协作诊疗的必要性。

金子兵教授生动形象地介绍了视网膜类器官在视网膜色素变性和视网膜母细胞瘤等相关疾病模型的应用进展,展示了视网膜类器官在疾病建模与机制研究中的广泛应用,展望其在再生医学中的前景。

李志杰教授为我们带来了题为《生活方式影响眼表健康》的专题报告。指出心理应激、睡眠、饮食与吸烟等生活方式因素显著影响眼表健康及眼表稳态,呼吁眼科医生应关注并重视患者生活管理。

林芃教授为我们带来了其团队关于脑机智能与人工视觉研究的最新成果,介绍了脑机接口的概念及类脑智能在人工视觉领域融合应用的典型例子。强调神经科学与信息科学、脑机接口与类脑计算、视觉假体与仿生眼的结合将助力人工视觉技术的发展。

郜原教授团队在《视觉损伤与再生修复的免疫学研究》方面取得了重要进展,引入三维诱导视网膜类器官体系,成功获得理想的视网膜神经前体细胞,并发现通过免疫微环境调控显著延长干细胞治疗视网膜疾病的疗效。面对不可逆致盲眼病,如视网膜色素变性、AMD和青光眼等视网膜退行性疾病,其团队尝试通过视网膜干细胞治疗以延缓视觉损伤、重建视功能,为这类患者提供了新的治疗希望。

刘陇黔教授为我们带来了《获得性脑损伤(ABI)与视觉康复》的专题分享,强调获得性脑损伤(ABI)的视觉康复需系统评估与多维度干预,重点介绍了DEM(Developmental Eye Movement test)测试作为一种关键工具,在客观评估眼球运动障碍及精准量化康复训练效果方面的重要价值。通过两个典型病例分析,生动有力地证明ABI的视觉康复对象应是整个视觉系统,而非单一器官,其最终目标是显著提升患者的整体功能与生活质量。

杨沫教授为我们带来了《视神经核磁影像读片基础》,逻辑清晰的系统讲解了核磁的读片知识及在神经眼科疾病中眼眶核磁的解读,并结合典型神经眼科病例紧紧吸引住大家的眼球,干活满满,提升了现场医生神经眼科影像判读能力。

最后一场疑难病例讨论,六位年轻医生带来了疑难病例,涵盖遗传性视神经病变、眼眶占位、海绵窦炎症与视网膜炎性病变、淋巴瘤、静脉窦血栓等多个复杂临床病例,点评专家团——包括李彬、钟勇、杨本涛、姜利斌、徐金刚、莫大鹏、施维、刘凤军等教授抽丝剥茧、层层解析、热烈讨论,展现了临床思维与学术深度的完美结合,将会议学术氛围推向高潮,直至最后一刻仍精彩不减。

最后北京天坛医院眼科傅涛教授做了大会总结,感谢与会专家与会务组对本次论坛的大力支持,并邀请大家共同期待下一届视觉科学与脑科学创新学术研讨会,我们再相聚!

通过本次会议,我们更加清晰地认识到,“眼脑同治”已成为必然趋势,视觉与脑科学的深度融合势在必行;技术创新是突破临床与研究瓶颈的关键;未来需进一步加强眼科与神经科、临床与基础研究、理论与科技创新的多维合作。

本届研讨会不仅是学术交流的平台,更是“眼脑科学”新征程的起点。让我们铭记 “夯实基础”的匠心、“聚焦前沿”的锐气、“融创未来”的格局,以今日之共识,奔赴明日之实践!

京公网安备111010602104056

京公网安备111010602104056