医院动态

京玉同心 守护生命——援青医生成功救治重症脑梗游客

不久前,在平均海拔达到4200米的雪域高原玉树,北京天坛医院援青医生与当地医护人员携手,突破重重困难,成功救治一名突发大面积脑梗死的游客。

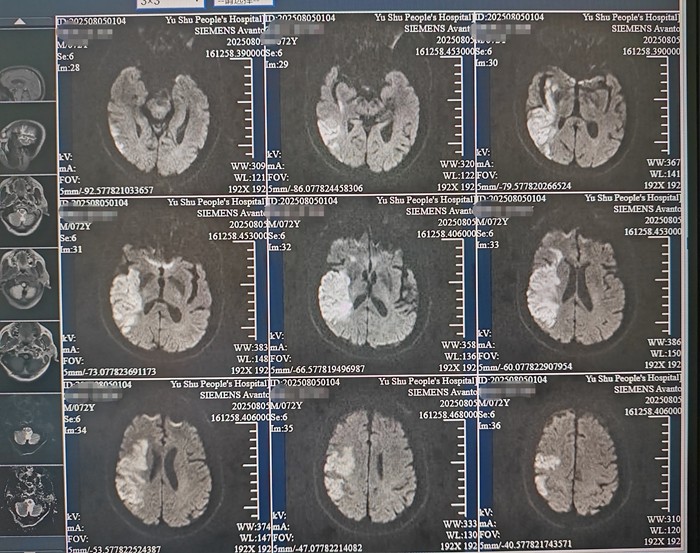

8月2日上午,来自昆明的游客周先生突然出现头痛头晕、左侧肢体无力、言语含糊的症状,中午12时许,他被120送到玉树州人民医院。“我们第一时间启动卒中绿色通道,对患者的情况进行全面评估。”北京第六批第一期援青医疗团成员,玉树州人民医院卒中中心(神经内科)和介入科主任佟旭说,评估发现周先生言语含糊,左侧肢体肌力显著下降(上肢2级、下肢3级),头颅CT确诊为“右侧大脑半球急性脑梗死”,NIHSS评分高达12分(分数越高,说明神经受损越严重)。

“患者已经72岁,身边没有家属陪同。他脑梗面积大,从发病到到达医院,已经过去了3个多小时,接近4.5小时的静脉溶栓‘时间窗’,再耽误下去,可能会造成严重的后果。”佟旭说。医疗团队争分夺秒,一面通过视频连线与患者家属进行沟通,一面做好静脉溶栓的准备。在取得家属同意后,13时许,医疗团队为患者进行溶栓治疗,此时,距离患者到达医院仅用时48分钟,抢在时间窗前完成溶栓治疗,且快于国际标准要求的60分钟。

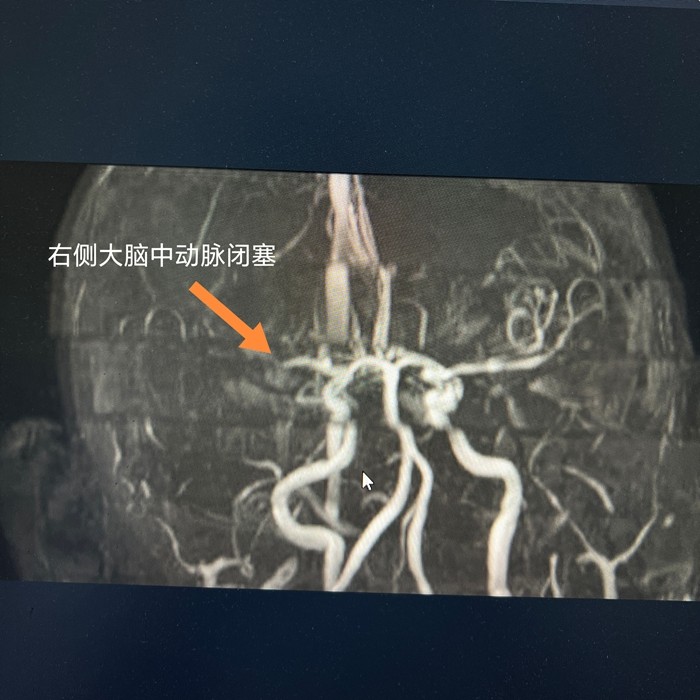

溶栓治疗30分钟后,患者左侧肢体肌力明显改善,2小时后语言功能开始恢复。正当大家松了一口气时,次日清晨,周先生的病情出现波动,意识水平下降呈嗜睡状态,出现向右侧凝视、不完全运动性失语和左侧肢体瘫痪(肌力1级)。“复查CT显示,患者并未发生脑出血,MRI证实,他的右侧大脑中动脉闭塞,梗死面积扩大。”佟旭说,血栓进展迅速,在溶栓后24小时内启动抗血小板治疗又有可能引发出血,医疗团队被“挤”到“死胡同”。医疗团队判断导致再次脑梗的原因是大脑中动脉存在不稳定斑块继发血栓反复或进展,经过反复权衡、判断,决定立即进行负荷剂量双抗治疗,同时联合强化降脂稳定斑块的治疗方案,为了减轻大面积脑梗死后脑水肿可能导致的严重后遗症,佟旭根据丰富的临床经验,精确计算周先生脑水肿的发生、加速、高峰和消退期,并打破传统,使用更加有效果的药物和给药方式。

经过密切监测,周先生没有发生担心中的药物相关性脑出血和肝损伤等并发症,语言障碍、凝视、面瘫、肢体瘫痪等症状显著改善。针对患者左侧手部精细动作还存在障碍的情况,佟旭又凭借多年临床经验,指导家属监督患者进行早期康复训练。经过佟旭的全程指导,通过当地神经内科主任索南格勒和护士长索南永藏带领医护团队通力合作,以及管床医生王朝娟和负责护士卓玛拉毛的精心照护,经过一周的系统治疗,周先生实现从危重症到生活自理。

为了能让周先生平安回到千里之外的故乡,医疗团队帮助家属规划了转运路线,并制定全程医疗监测和应急预案,目前,周先生已经回到昆明继续康复治疗。

离开医院时,周先生握着佟旭的手,激动地说:“是北京专家给了我第二次生命!“

“即使在天坛医院,若未行溶栓桥接取栓手术,仅依靠内科药物治疗,周先生的病情也是属于比较棘手的。”佟旭来自首都医科大学附属北京天坛医院介入神经病学科,到达玉树执行援青任务刚刚两周。在佟旭的前任,北京天坛医院神经病学中心的主任医师廖晓凌的帮助下,玉树州人民医院已经建设起卒中中心,作为卒中救治的绿色通道,这个中心5月10日启用以来,已经完成近10例溶栓救治。“目前正积极组建介入团队,着力培养本土介入人才,以‘造血式’帮扶模式把技术留在高原,推动玉树州的卒中治疗能力进一步提升,填补高原脑血管病救治的空白,挽救更多高原卒中患者的生命和健康。”佟旭说。

京公网安备111010602104056

京公网安备111010602104056